被相続人が亡くなる直前に、口座から預金を引き出す際は、何に使ったか領収書などの証拠を残しておきましょう。今月号では「使途不明金」問題についてご案内します。また、相続において重要な「遺留分」についてもご紹介します。

2020年10月号目次

- 数字で見る相続1万3,040件

- 相続開始直前に発覚!意外に多い相続財産の『使途不明金』

- 遺言書がすべてではない!知っておきたい『遺留分侵害額請求』

- 自分でできる不動産の相続登記 相続パターン別の必要書類

- 「相続・贈与マガジン」を読みたい方へ

1万3,040件とは?数字で見る相続

司法統計による2018年の遺産分割事件数によれば、全国から家庭裁判所に寄せられた遺産分割事件の総数は1万3,040件でした。そのなかで最も多かったのは『調停成立』で6,683件、次いで多かったのが『調停に代わる審判』で2,806件です。

家庭裁判所の申立受付日を年間でおよそ250日だとすると1日52件以上が遺産分割事件として受理されていることになります。

遺産分割は当事者同士で話し合って解決できることがベストですが、決着がつかずに揉めてしまうと、家族関係に亀裂が生じる恐れもあります。話し合いでの解決がむずかしいときは、修復不可能になるまで揉めてしまう前に、裁判所や弁護士などの第三者を間に入れて解決に向かうことも大切です。

相続開始直前に発覚!意外に多い相続財産の『使途不明金』

使途不明金とは、被相続人以外の誰かによって、その使途が不明なまま被相続人名義の口座から引き落とされた預貯金のことをいいます。相続開始後に口座を確認したら、誰かが預金を引き出しており、あったはずの相続財産が目減りしていたというケースは珍しくありません。こうした問題が起きてしまったときのために、『使途不明金』について解説します。

使途不明金は遺産分割時に損害賠償請求や返還請求が可能

遺産分割は、相続財産のうち預金の一部が生前に引き出されていた場合であっても、引き出されたお金が被相続人自身のために使われたのであれば、相続開始時に残された遺産をもとに分けるというのが原則です。

しかし、使途不明金がある場合は、相続人など、被相続人以外の人が勝手に引き出して自分のために使った可能性があります。だとすると、それは不法行為ですから、もし被相続人が生前にそれを知った場合は、不当利得として、その返還を請求することができます。あるいは預金を勝手に下ろした相続人に対して損害賠償請求が可能です。そして、その預金の持ち主である被相続人が亡くなっている場合には、ほかの相続人が「私たちに返しなさい」と請求できることになります。

ただ、第三者が預金を勝手に下ろしたということを立証するのはなかなか困難なので、弁護士などの専門家に依頼するほうが得策といえるでしょう。

『使途不明金』は税務調査の対象になることがある

税務署も使途不明金を気にかけているため、額が多ければ多いほど、何のために使われたのかを追及される可能性が高まります。使途が証明できずに使途不明金とみなされれば相続税の修正申告を求められ、延滞税などのペナルティがかかることがあります。場合によっては、みなし贈与として贈与税が加算される可能性も否定できません。先に述べたとおり、相続人が被相続人に頼まれて預貯金を引き出し、被相続人のために使ったという証拠があれば問題ありません。

しかし、その事実を立証できなかったり、話し合いで解決しなかったりした場合は調停や訴訟をすることになり、コストや時間がかかるので注意しましょう。

相続が開始する前に、できるだけ使途不明金が発生しないよう、信頼のできる人に預金の管理を任せる、一人に任せるのではなく全員で情報を共有しておくなどの工夫が必要です。

遺言書がすべてではない!知っておきたい『遺留分侵害額請求』

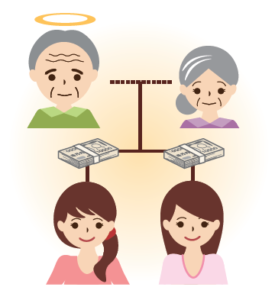

父親が残した遺言書に「子どもに財産を全て相続させる」と書かれていた場合、配偶者が財産を相続することはできないようにも思えます。しかし、子どもが合意すれば、遺言書通りに遺産分割する必要はありません。

では、子どもが合意しないとき、配偶者は遺産を受け取ることはできないのでしょうか?今回は、法定相続人にある『遺留分』について解説します。

法定相続人の相続権利を助ける相続財産の一定割合請求

民法では、法定相続人に一定割合の相続権を認めています。しかし冒頭のケースのように「子どもにすべての財産を」という遺言書が有効で、しかも遺産分割協議でほかの相続人との話し合いも困難な場合は、配偶者は全く財産を受け取れないことになってしまいます。このような状況を防ぐために、兄弟姉妹以外の法定相続人は『遺留分』として相続財産の一定割合を請求する『遺留分侵害額請求権』を行使できます。

遺留分侵害額請求権に認められる割合は、法定相続割合をベースに決まっています。遺留分の計算には2段階の割合があり、まずはどんなケースにも認められる『総体的遺留分』を計算し、その後、個別の相続人に認められる『個別的遺留分』を計算します。その総体的遺留分に各相続人の法定相続分をかけ算したものが、『遺留分侵害額請求権の範囲』となります。

たとえば配偶者が2分の1の法定相続分を持っている場合には、総体的遺留分2分の1×配偶者の法定相続分2分の1=4分の1の遺留分が認められます。

〈例:配偶者と子ども2名の場合〉

●法定相続割合

配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1

●遺留分侵害額請求権の範囲

配偶者が4分の1、子どもがそれぞれ8分の1

〈例:配偶者と被相続人の親2名の場合〉

●法定相続割合

配偶者が3分の2、親2名がそれぞれ6分の1

●遺留分侵害額請求権の範囲

配偶者が3分の1、親2名がそれぞれ12分の1

民法改正により共有財産の相続が金銭債権での請求も可能に

従来の『遺留分減殺請求』には、1つの大きな問題がありました。相続財産が不動産など分けられないものだったとき、ほかの相続人と共有になってしまうことです。共有財産の活用や処分は、ほかの共有者の合意がなければむずかしいものです。

従来の『遺留分減殺請求』には、1つの大きな問題がありました。相続財産が不動産など分けられないものだったとき、ほかの相続人と共有になってしまうことです。共有財産の活用や処分は、ほかの共有者の合意がなければむずかしいものです。

そのため、請求権を行使して財産を相続したとしても、うまく活用できないという問題がありました。

しかし2019年7月に施行された改正民法で、相続財産が預金債権や不動産などのどのような財産であっても、遺留分を『金銭債権』として請求できることになりました。この改正により、相続財産が不動産だけだったとしても、その不動産の評価額に応じた金銭を遺留分として請求できます。

相続が発生した際は、遺留分の侵害額請求権があることを念頭に、落ち着いて対処しましょう。

自分でできる不動産の相続登記相続パターン別の必要書類

相続した財産のなかに不動産があったら、相続登記の手続きを早めにはじめましょう。万が一、第三者が不当に所有権を主張したような場合でも、登記が済んでいれば、正当な所有権を主張することができます。また、未登記のまま長期間放置すると、相続人についてさらなる相続が発生して権利関係が複雑になってしまいます。

不動産相続の3パターンそれぞれで必要書類も違う

不動産相続には3つのパターンがあります。

●法定相続分のとおりに相続する

●遺言書に書かれたとおりに相続する

●遺産分割協議にしたがって相続する

以上でそれぞれ必要書類が異なるので、どのような書類が必要なのか、具体的に見ていきましょう。

1つ目の『法定相続分のとおりに相続した場合』。この時準備する書類は、①登記申請書、②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本、③被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票、④相続人全員の住民票の写しと戸籍謄本、⑤不動産の固定資産評価証明書

『遺言書にしたがった相続』や『協議にしたがった相続』の場合

続いて『遺言書に書かれたとおりに相続する場合』に揃える書類は、①登記申請書、②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本、③被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または戸籍の附票、④遺言書、⑤不動産を相続する人の住民票の写しと戸籍謄本、⑥不動産の固定資産評価証明書となります。『遺産分割協議にしたがって相続する場合』は、①同、②同、③同、④遺産分割協議書、⑤相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本、⑥不動産を相続する人の住民票の写し、⑦不動産の固定資産評価証明書となります。いずれも、被相続人の住民票除票(本籍地も記載)または、戸籍の附票を準備し、代理人を頼む場合は委任状が必要です。準備は慎重にしましょう。

※個別の事案によっては、上記に記載された書類以外に別途必要書類が生じる可能性がございます。