「ダブルの相続人資格(=相続人資格の重複)」とは??

1人の人に相続人としての資格が複数帰属すること。

例①代襲相続人と養子の重複

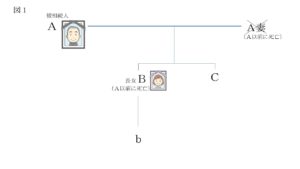

下記の図1でAが亡くなったとき、相続人は誰でしょうか。

この場合に、Aの子BがAより先に亡くなっているため「代襲相続」が発生します。

それによりBの相続権が、そのままBの子bにいくことになります。

よって、相続人は孫bと子Cの2人です。

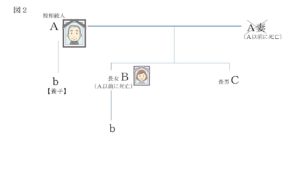

そして、さらにAが亡くなる前に、孫bと養子縁組していた場合、

相続人は下記のとおり(図2)となります。

ここで疑問が生じます。

(Bの代襲相続人である)孫bと養子bは同一人物です。

さて、bは、(Bの代襲相続人である)孫としての相続権と、養子としての相続権のダブルで相続することができるのでしょうか??

Bの代襲相続人としての相続人の資格 と 養子としての相続人の資格

・相続人としての資格の重複が認められない場合

bの相続分割合は、Bの代襲相続人としての法定相続分1/2

・相続人としての資格の重複が認められる場合

Bの代襲相続人としての法定相続分1/3+養子としての1/3=2/3

「法定相続分」についてはコチラ

この点については、以下の戸籍先例が存在します。

-----------------------------------------------------------------------------

「孫(亡長女の子)を養子とした者が死亡した場合、右の孫には、養子としての相続権と、亡母の代襲相続人としての相続権がある。(昭和36年9月18日民事甲第1881号民事局長回答)」

-----------------------------------------------------------------------------

つまり・・・

この事例の場合、bは2口分の相続権を主張することができます。

ただし、相続資格が重複しているからと言って、すべて二つの資格の相続権が認められるわけではありません。

相続資格の重複を認めた場合と、認めない場合との先例がありますので、注意してください。

下記の事例を見てみましょう。

例➁養子と配偶者相続人の重複

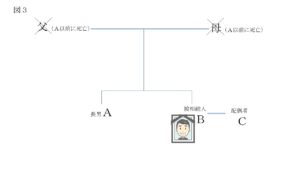

下記の図3で、被相続人Bの相続人は誰でしょうか。

この場合、Bの相続人は配偶者Cと兄Aの2人です。

では、被相続人Bの亡父母がBの配偶者Cを養子にしていた場合はどうでしょう。

下記(図4)をご覧ください。

Cは被相続人Bの配偶者でありながら、(養子縁組によって)Bの兄弟姉妹でもあります。ということは、Cは配偶者としての相続権と兄弟姉妹としての相続権のダブルで相続分があるということになるのでしょうか。

配偶者としての相続人の資格 と 兄弟姉妹としての相続人の資格

・相続人としての資格の重複が認められない場合

配偶者としての法定相続分3/4

・相続人としての資格の重複が認められる場合

配偶者としての法定相続分3/4+兄弟姉妹としての1/8=7/8

この点については、以下の先例が存在しますのでご参照ください。

-----------------------------------------------------------------------

「長女と婚姻した養子が死亡した場合、その直系尊属および直系卑属がいないときは、妻たる長女は配偶者としての相続権のみを取得し、兄弟姉妹としての相続権を取得しない。(昭和23年8月9日民事甲第2371号民事局長回答)」

-----------------------------------------------------------------------

つまり・・・

この事例の場合、Cは2口分の相続権を主張することができません。

(ただし、学説は分かれており、民法上排訴しあう関係にはない資格であるから、2口分の相続を認めてよいとする説もあります。)

上記先例によれば、Aは配偶者としての相続資格しか認められないので相続分は3/4となります。

なぜこのように資格の重複を認める場合と認めない場合があるのか??

民法は血族相続人と配偶者相続人という二つの系統を認めています。そして、血族相続人という同じ系統内での資格の重複(例①)であれば,これを認めるが,配偶者と血族相続人という異なる系統間(例➁)での資格の重複については,血族相続人と配偶者相続人というものが独立した系統であることから,重複は認めるべきではないと考えるようです。

ではなぜ、血族相続と配偶者相続の併存を認めないのでしょうか。

それは、相続においては、配偶者が強く保護されているためです。現行民法では、配偶者は常に相続人となります。しかも相続分も他の相続人より厚く保護されています。このように配偶者としての相続人の地位が厚く保護されている以上、更に血族としての相続を認める必要はないと考えられているようです。

では、最後にもう一つ

例③嫡出子と非嫡出子の重複

A(男)には配偶者Bと、Bとの間に子Cがいます。また、婚姻外にも子Dがいます。

AはDを認知したうえ、養子縁組しました。Aが死亡した場合、DはAの非嫡出子(婚姻外子の意味)であり、同時に嫡出子たる養子です。

認知された非嫡出子としての地位 と養子としての地位

この場合、二重の資格で相続できるでしょうか。

DはAと養子縁組をすることによって、Aの嫡出子となり、その結果、非嫡出子としての身分は消滅します。

嫡出子と非嫡出子という身分関係は同時に生じません。

よって、

Dは嫡出子たる養子として立場でのみ相続することができます。

相続人資格の重複は、多くの場合養子縁組がからむことから発生します。ここでは、典型的な例をご紹介させていただきました。

一口に相続といっても、さまざまなパターンが存在しており、本やネットで検索してもご自身と同じ事例を見つけることはなかなか難しいこともあります。

ぜひ、相続手続き実績多数の弊事務所へご連絡ください。ご相談は無料です。

お客さまにとって、最善のご回答・ご提案ができるように努めてまいります。

************************************************************************

・無料相談予約へ

相続のことでわからないことがございましたら、お電話またはお問合せフォームから

清澤司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

小さな質問や費用のことでも構いません、お待ちしております。

ご相談の上、手続きが必要であれば、費用のお見積りをご案内いたします。ご納得いただきましたら、手続きに進ませて頂きます。費用が発生するのはそこからですので、ご安心して、ご相談ください。

相続手続き実績多数の当事務所は、お客さまに損をさせません。

「難しい相続を 簡単に 手間なく 安価に 間違いなく」を

モットーに日々業務に励んでおります。

みなさまの相続案件一つ一つを丁寧に手続きしてまいります。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)

清澤司法書士事務所の代表。

「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。

また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。