はじめに:あなたが相続人になる日、突然やってくるかも

「相続人って、配偶者と子どもだけでしょ?」——実はそれ、半分正解です。

相続人の範囲は、家族構成や死亡の順番、相続放棄の有無などによって大きく変わります。民法では、相続人の順位が明確に定められており、状況によっては兄弟姉妹やその子どもが相続人になることも。

このコラムでは、クイズ形式で「自分が相続人になる可能性」をチェックしながら、法的なルールや実務上の注意点をわかりやすく解説します。 「自分には関係ない」と思っていた方も、意外なケースで相続人になる可能性があります。ぜひ一緒に確認してみましょう。

目次

- 家族の中心が亡くなったとき、誰が相続人になる?

- 子どもがいない場合、誰が相続人になる?

- 親も子もいないとき、兄弟姉妹が相続人になる?

- 本来の相続人が亡くなっていたら、誰が受け継ぐ?

- まとめ:相続の準備に“早すぎる”はありません

家族の中心が亡くなったとき、誰が相続人になる?

🎯クイズ①(難易度★☆☆)

ある日突然、お父さんが亡くなりました。残されたのは、お母さんと成人した子ども2人。

このとき、法律上「相続人」として財産を受け取るのは誰でしょうか?

✅答え

✅答え

お母さん(配偶者)と

子ども2人(第1順位)

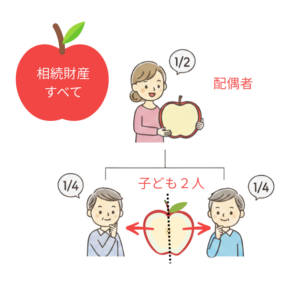

📘解説:民法では、配偶者は常に相続人になります。

そして、子どもがいる場合は「第1順位の相続人」として、配偶者と一緒に財産を分けることになります。

このケースでは、法定相続分に従って以下のように分けられます:

配偶者(お母さん):1/2

子ども2人:1/4ずつ

つまり、3人で公平に分けるルールがすでに決まっているため、基本的にはスムーズに進むケースといえます。

🧠例外:未成年の子どもが相続人になる場合は?

民法では、子どもが成人しているかどうかに関係なく、年齢にかかわらず相続人になります。

ただし、未成年の場合は以下のような実務上の注意が必要です:

| 項目 | 内容 |

| ✅ 法定代理人 | 親権者(通常は配偶者)が代理で手続きする必要あり |

| 📝 遺産分割協議 | 親と子が相続人の時は利益相反となるため、遺産分割協議の場面では、親は代理人となれません。 |

| ⚠️ 利益相反 | 家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要 |

🎭具体例でイメージしよう

長男(20歳)と次男(15歳)がいる家庭で父が亡くなった。

母が「家は次男に残したい」と言ったが、長男は「それは不公平だ」と反発。

→ 次男は未成年なので原則母が代理人になるが、母と次男は同じ立場の相続人となり利益がぶつかるため、家庭裁判所で特別代理人を立てる必要があります。

⚠️こんな場合にも注意!

・遺言書がある場合は、分け方が変わることも

・家や土地など「分けにくい財産」があると、話し合いが必要になることも

・「長男が家を継ぐべき」など感情的な対立が起きると、協議が長引くことも

🧑⚖️このケースで司法書士にできること

・相続人の確認と戸籍の収集

・相続関係説明図の作成

・遺産分割協議書の作成支援

・未成年者がいる場合の手続き整理

・特別代理人の申立て書類の作成

・利益相反が起きないように協議の調整

📝まとめ

このケースは、法律上のルールが明確で、基本的にはスムーズに進む相続です。 ただし、未成年の子どもがいる場合や、感情的な対立がある場合は注意が必要です。 司法書士に相談することで、手続きの流れを整理し、家族の負担を減らすことができます。

子どもがいない場合、誰が相続人になる?

🎯クイズ②(難易度★★☆)

ある日、独身の女性が亡くなりました。子どもも兄弟姉妹もいません。 両親は健在です。

このとき、法律上「相続人」として財産を受け取るのは誰でしょう?

✅答え

父母(第2順位の相続人)

📘解説:子がいない場合、「直系尊属」の両親

民法では、子どもがいない場合、次に相続人となるのは「直系尊属」、つまり父母です。

両親が健在であれば、2人が相続人となり、法定相続分に従って均等に分けられます。

父:1/2

母:1/2

もし父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。もし、兄弟姉妹がいる場合は、父母がいないときに第3順位として相続人になります。

🧠例外:ペットに財産を渡したい場合は?

🧠例外:ペットに財産を渡したい場合は?

亡くなった方が「ペットに財産を残したい」と遺言を書いていた場合でも、ペットは法的な相続人にはなれません。財産をペットの世話をする人に託すなど、遺言の工夫が必要です。

🎭具体例でイメージしよう

独身の娘が亡くなり、両親が健在。娘は生前「猫に財産を残したい」と言っていた。

→ 法律上、猫は相続人になれないため、両親が相続人になります。

ただし、遺言で「猫の世話をする人に○○万円を渡す」と書いておけば、希望を反映させることは可能です(負担付き遺贈)。遺贈を放棄されたり義務が履行されない場合もあるので、生前に話し合いを持つことが望ましいです。

⚠️こんな場合にも注意!

・遺言書がある場合は、法定相続分と異なる分け方になることも

・遺言が無効になるケース(署名・日付・押印の不備など)もある

・相続人が高齢の場合、手続きが複雑になることも

・遺贈の放棄

・義務の不履行

🧑⚖️このケースで司法書士にできること

・戸籍調査による相続人の確定

・相続関係説明図の作成

・遺言書の有効性確認と保管方法のアドバイス

・相続登記や財産の名義変更手続き

・ペットや特定の人への財産分配を希望する場合の遺言サポート

📝まとめ

子どもがいない場合でも、相続人は法律でしっかり決まっています。

このケースでは両親が相続人となり、基本的にはスムーズに進む相続です。

ただし、遺言の内容や相続人の年齢によっては、手続きが複雑になることも。

司法書士に相談することで、希望を反映した相続と安心できる手続きが可能になります。

親も子もいないとき、兄弟姉妹が相続人になる?

🎯クイズ③(難易度★★☆)

ある日、独身の男性が亡くなりました。子どもはいません。両親もすでに他界しています。 兄と妹がいます。 このとき、法律上「相続人」として財産を受け取るのは誰でしょう?

✅答え

兄と妹(第3順位の相続人)

📘解説:子も両親もいないなら、兄弟姉妹が「第3順位の相続人」。

民法では、子ども(第1順位)も親(第2順位)もいない場合、兄弟姉妹が「第3順位の相続人」として財産を受け取ることになります。

このケースでは、兄と妹が相続人となり、法定相続分に従って均等に分けるのが原則です:

兄:1/2

妹:1/2

ただし、兄がすでに亡くなっていた場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となり、兄の分を受け継ぎます。

🧠例外:兄弟姉妹が亡くなっていた場合の代襲相続

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲相続は1代限りです。

つまり、兄(長男)が亡くなっていても、その子(甥・姪)は相続できますが、甥の子(兄の孫)は相続できません。

また、兄弟姉妹が複数いても、疎遠だったり関係が複雑な場合は、話し合いが難航することもあります。

🎭具体例でイメージしよう

独身の男性(二男)が亡くなり、両親もすでに他界。妹は疎遠だったが、突然現れて「実は兄(二男)の介護をしていた」と主張。

→ 法律上は長男と妹が相続人。感情的な事情があっても、法定相続分は均等です。

もし長男がすでに亡くなっていた場合は、長男の子(甥)が代襲相続人になります。

⚠️こんな場合にも注意!

・相続人が複数いて、連絡が取れない場合は協議が進まない

・感情的な対立(「私は介護していたのに!」など)が起きると、調停が必要になることも

・遺言書がある場合は、法定相続分と異なる分け方になる可能性も

🧑⚖️このケースで司法書士にできること

・相続人の確定(戸籍調査)と代襲相続の確認

・相続関係説明図の作成

・疎遠な相続人への連絡

・遺産分割協議書の作成支援

・感情的な対立がある場合の調停支援

・相続登記や財産の名義変更手続き

📝まとめ

兄弟姉妹が相続人になるケースは、①相続分はいらないので、代表で手続きを進めている相続人に譲りますというパターンもあれば、②親族関係が複雑になりやすく、感情的な対立が起こることもあります。その場合、実際には話し合いや調整が必要になる場面も。司法書士に相談することで、冷静で公平な手続きが進められることも多く、家族の負担を減らすことができます。

本来の相続人が亡くなっていたら、誰が受け継ぐ?

🎯クイズ④(難易度★★★)

祖父が亡くなりました。祖父には2人の子どもがいますが、そのうち一人の息子はすでに他界しています。 その息子には2人の子(孫)がいます。さらに、祖父の妻(祖母)もすでに亡くなっています。 このとき、法律上「相続人」として財産を受け取るのは誰でしょうか?

✅答え

祖父の存命の子ども1人 + 亡くなった息子の子(孫)2人(代襲相続)

→ 合計3人が相続人になります。

📘解説:代襲相続が発生、さらには数次相続が絡む場合も

民法では、相続人の順位は以下のように定められています:

●配偶者は常に相続人となります。

第1順位:子ども

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹

このケースでは、祖父の第1順位の相続人=子ども2人のうち、1人はすでに亡くなっているため、さらにその子ども(孫)が代わりに相続する=代襲相続が発生します:

存命の子ども:1/2

孫A:1/4

孫B:1/4

→ 亡くなった息子の子(孫2人):1/2を2人で分ける

さらに、祖母も亡くなっているため、祖母の相続が未処理だった場合は数次相続が絡む可能性があります。

数次相続とは、相続人が相続を受ける前に亡くなり、その相続分がさらに別の人に引き継がれることです。

🧠例外:代襲相続と数次相続の違いを知ろう

民法では、子どもが成人しているかどうかに関係なく、年齢にかかわらず相続人になります。

ただし、未成年の場合は以下のような実務上の注意が必要です:

| 用語 | 意味 | 例 |

| 代襲相続 | 本来の相続人が亡くなっていた場合、その子どもが代わりに相続する | 子が亡くなっていたため、孫が相続人になる |

| 数次相続 | 相続人が財産を受け取る前に亡くなり、その相続分がさらに別の人に渡る | 祖母の相続が未処理のまま祖父が亡くなった場合、亡くなった一次相続の相続人(=二次相続の被相続人)の相続分は二次相続の相続人が引き継ぐことになる |

🎭具体例でイメージしよう

祖父が亡くなり、長男である父はすでに他界。孫2人が残された。

→ 孫A「祖父と仲良かったのは私だけ」

→ 孫B「でも法律では平等に分けるって決まってるよ」

→ 感情的には納得できない部分があっても、相続は法律に基づいて進める必要があります。

⚠️こんな場合にも注意!

・遺言書がある場合は、法定相続分と異なる分け方になることも

・遺言と法定相続人が一致しないと、もめる原因になる

・数次相続が絡むと、戸籍の収集が複雑になり、手続きが長期化することも

🧑⚖️このケースで司法書士にできること

・代襲相続・数次相続のしくみを整理

・複数世代の戸籍収集と相続関係説明図の作成

・遺産分割協議書の作成支援

・相続登記や財産の名義変更手続き

・感情的な対立がある場合の調整や調停支援

📝まとめ

代襲相続や数次相続が絡むケースは、相続人の範囲が広がり、手続きも複雑になります。

「誰がどれだけ受け取るのか?」を感情ではなく、法律に基づいて冷静に判断することが大切です。

司法書士に相談することで、複雑な相続関係を整理し、安心して手続きを進めることができます。

まとめ:相続の準備に“早すぎる”はありません

配偶者と子どもがいるケースはもちろん、親が相続人になる場合、兄弟姉妹が登場するケース、そして代襲相続や数次相続が絡む複雑なケースまで—— 相続人の範囲は、想像以上に広く、そして予測が難しいものです。

「自分には関係ない」と思っていた方が、ある日突然、相続人として話し合いに参加することになる。 そんな場面は、ドラマの中だけでなく、現実にも起こり得ます。

🧑⚖️司法書士ができることまとめ

| サポート内容 | 詳細 |

| 相続人の確定 | 戸籍調査、関係図の作成 |

| 疎遠な相続人への連絡 | 書面などによる報告と意思確認 |

| 遺産分割協議 | 話し合いのサポート、書類作成 |

| 登記手続き | 不動産の名義変更など |

| 預貯金や有価証券などの手続き | 財産の配分まで可能 |

| 遺言書の確認 | 有効性のチェック、保管方法の相談 |

| 感情的な対立の調整 | 第三者として冷静に進行を支援 |

東京都中野区を中心に、相続に関する不安や疑問をお持ちの方は、地域密着型の清澤司法書士事務所までお気軽にご相談ください。 初回相談では、あなたのご家族構成や状況に応じて、どのような相続人が想定されるか、どんな準備が必要かを丁寧にご説明いたします。

「うちはまだ先の話だから…」と思っている今こそ、安心の第一歩を踏み出すタイミングです。

\相続の不安、まずは無料でご相談ください/

お電話またはフォームからお気軽にどうぞ。

※スマートフォンではタップでお電話できます